はじめに私どもとの馴れ初めについて伺いたいのですが。

松本様:実は別件でゴーガさんから営業をいただいたのがきっかけでした。

松本様:もともとセミナーや展示会などでもゴーガさんの取組みについては知っていました。実際に手を組むに際しては Google との太いパイプ、それにもとづく実績が決め手になりました。

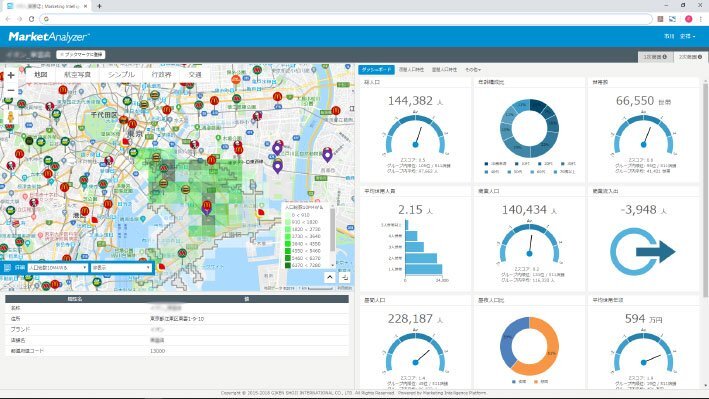

市川様:Google Maps はデファクトスタンダードだと捉えているからです。また、 Google Maps ならではの機能であるストリートビューで、店舗周辺の状況を把握できることはお客様からも大変好評です。

市川様:例えば多店舗展開している小売企業であれば出店戦略立案にデータを使います。特定地域のマーケットポテンシャルの有無や、競合の出店状況、それから店舗周辺にいる方たちの来店手段(徒歩、自転車、車など)によるエリアの把握なども一つの目的です。このほかにも、メーカーが取引先支援を行なう一環として、商圏内のデータを活用したリテールサポートなども行なっています。

市川様:1つ挙げるとすれば分析対象のデータが増えたことです。それによって今までに出来なかった分析ができるようになっています。

市川様:まずは位置情報ですね。GPSやWi-Fiを通じてスマートフォンから得られる位置情報の分析機能は、既に多くの企業に導入いただいています。文字通り地図で分析するのに適しているデータであると言えましょう。他にもID-POSデータやインターネットブラウザの閲覧履歴データ、TVの視聴率データや決済データなど、様々なデータを保有していらっしゃる企業とのパートナーシップを推進しています。

松本様:そうですね。ある企業では社内を横串でライブラリアンのような立場を置いて、その方が地図上で使えるデータのラインナップを社内共有するなど、属人的にプロジェクト単位でデータを扱うのではなく、全社的に分析して活用していけるデータプラットフォーム化というような流れがあります。

市川様:あるユーザー企業では、部門ごとに保有しているデータを全社的に活用するために、地図という共通のプラットフォームでデータを一元管理している例もあります。

松本様:地図上にデータを可視化するのは基本的なことだと思っています。今は時間を追ってトレースして可視化するというような、時系列のデータが増えてきています。そのしくみや手法は、我々がGPSを中心に取り扱いできるようになっていますが、過去にはありませんでした。さらに良いものにしていくことができるよう、取り組んでいくべきだろうと考えています。

松本様:特定の産業をターゲットにしていくというよりは、例えばあるエリアのデータの動きがどうなっているかということを知るだけではなく、このエリアではどのような商品やコンセプトが受け入れられるかというような「ある程度の解」とでも言いましょうか、示唆を与えることが課題になるでしょう。

市川様:データを表やグラフで見ることができるツールやサービスはたくさんありますが、データを地図上で可視化するというのは魅力的です。 Google Maps を利用した仕組みはポテンシャルがあるフィールドと考えています。ただ、重要なのはデータを可視化したり共有化したりした後、売上を上げるためのアクションとその成果です。単に「きれいだ」というだけでは我々が目指す本質ではありません。アクションするための意思決定の判断材料を提供することが我々のコアであり、約30年前からノウハウを蓄積しています。

松本様:位置情報単体でビジネスを継続させるというのは難しいのではないでしょうか?様々な他のデータと組み合わせることが必要かと思っています。

アドテク業界では位置情報から得られる人々の行動特性から新たなターゲティング広告が生まれています。当社ではエリアという軸と店舗という軸で位置情報を活用していきます。もともとエリア単位で集計された人口統計データを活用するエリアマーケティングは当社の得意分野です。

また、ユーザーの分析ニーズとその分析対象は店舗を軸とすることが多いので、店舗DMPという構想で店舗データに位置情報を始めとした様々なデータを組み合わせた新しいサービスも検討しています。

市川様:お客様が保有しているインナーデータからサードパーティのデータまで幅広く存在するデータの活用方法について進化させていきたいですね。

さまざまなデータをエリアと言う共通尺度で結び付けて、それらの分析をする訳ですが、単純な掛け合わせだけでなく、統計解析やディープラーニングなどを利用する分析手法も提供しており、実用化もされています。そうしたソリューション開発のロードマップを見据えています。

松本様:オルタナティブデータの分析についてはまだまだ突き詰めていきたいです。

この先取り組む方向性として、色々なデータをマッシュアップして束ねていくと、1社だけではなく複数の企業と関係を持っていくことになります。

データホルダの企業とお話をしていても、自社だけで完結するのではなく、他社と連携していく 必要性を強く意識されています。

エコシステムではありませんが、そのような企業とパートナーシップを構築して、分析手法やノウハウを共に進化させていきたいと考えています。

市川様:サードパーティとの連携はますます加速すると思います。そうした延長に拡がりがあると感じることについて、とてもワクワクしています。