県民に向けて原発事故を想定した避難ルートマップを提供しようと考えた理由をお聞かせください。

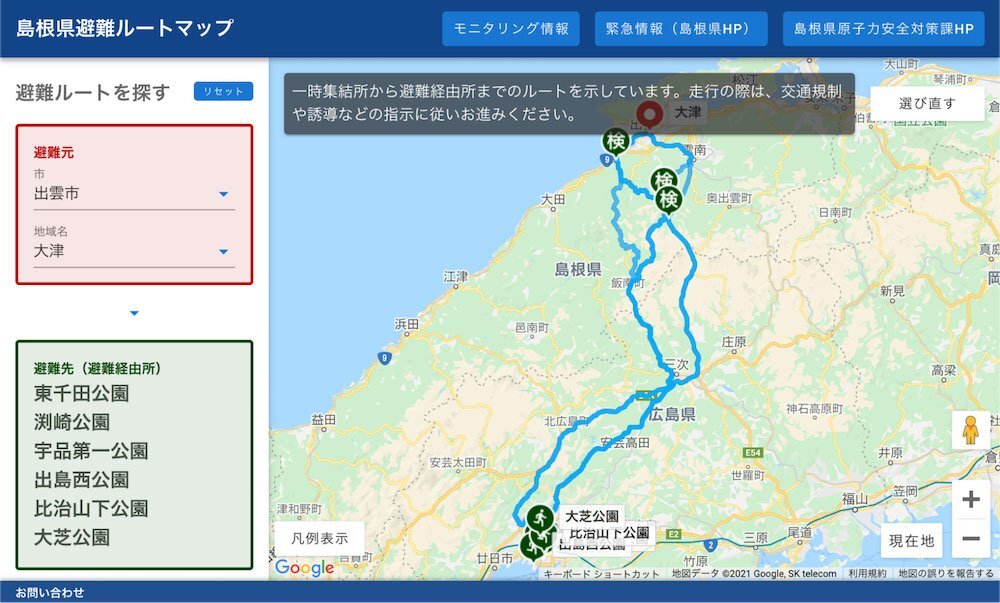

小松様:原発が立地している地域には、万が一の事故が起きた場合を想定した住民の避難計画を定めなければならない決まりになっており、以前から避難計画をまとめた紙の冊子を作成していました。ただし、この冊子には、「ここの地区の人は、この道を通ってこの場所に避難してください」といった文字情報がメインでした。毎年、原発事故を想定した避難訓練の際に住民の方々にもご参加いただくのですが、「避難先はどこを見たらわかるの?」という質問もあり、冊子だけではわかりづらいという声が寄せられたため、避難情報をデジタル地図上でわかりやすく伝えようと考えたのがきっかけです。

この避難ルートマップは、島根県の原発に関する危機管理の取り組みの中でどのような位置付けを担っているのでしょうか?

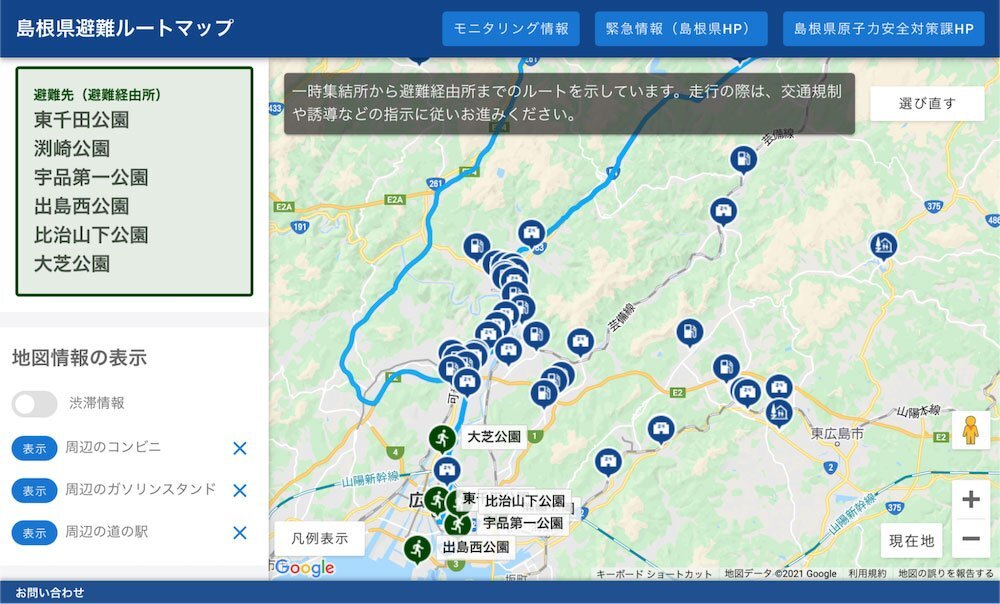

小松様:県としては、原子力災害に限らず、どのような災害が起こったときでも住民に情報をいかに提供するかを考えなければいけないと考えております。テレビ、ラジオ、SNSなど方法は色々とありますが、そのような中で、よりわかりやすい情報提供の方法としてこの避難ルートマップを位置付けています。これを使えば平時から避難ルートを確認していただくこともできますし、緊急時に住民に情報をお知らせする機能も搭載しており、行政からの指示事項もこのルートマップで確認できます。これは実際に発災したときに正確に情報を提供できるようにと考えた上での措置で、そういう意味では、この避難ルートマップは重要な情報提供のツールのひとつだと思っています。

住民にとっては、この避難ルートマップを使うことでどのようなメリットがあるのでしょうか?

小松様:情報へのアクセスのしやすさです。開発時に、ウェブサイトとして提供するか、アプリとして提供するかを検討したのですが、アプリの場合はダウンロードする必要があります。ウェブサイトならば発災時でもウェブブラウザからアクセスすればすぐに確認できるし、視覚的にもわかりやすく、インストール不要で誰でもすぐに使えるというのがメリットですね。

渋滞情報を利用可能

開発する際に苦労した点がありましたら教えてください。

山崎様:コロナ禍ということで島根県様とはリモートワークで打ち合わせを行うこともあったのですが、細かなニュアンスが伝わりづらく、不安に感じることもありました。また、今回は約400の避難ルートを作成したのですが、その中には幹線道路に出るまでの間に、地元の人しかわからないようなルートを使うことがあり、実際に地図の上に線を引こうとすると、土地勘のない人間にはけっこう大変でした。これはルート作成を実際に行ったゴーガさんや、ルートに間違いがないかどうかを確認した島根県様についても同様だと思います。

福島様:今回は地区ごとにそれぞれ異なる避難ルートを割り当てているのですが、地区をどのように割り当てるかという点についても苦労しました。市によっては合併前に近い地区割を採用しているところもあれば、JRの線の北側と南側、という風に線路で区切っている地区もあります。これは現地の住民のみなさんにとって違和感なく利用していただけるようにするための措置ですが、この点についてはとても苦労しました。

避難ルートマップが公開されてからおよそ2カ月が過ぎましたが、住民の方から反響はありましたか?

小松様:細かい内容や操作方法などについて何件か問い合わせをいただきました。中には、「地震の際にも使えますか?」という質問もありましたね。地震の場合、原子力災害のように広域の避難経路をあらかじめ決めておくという考え方ではないので、今回の避難ルートマップは地震には適用できないのですが、住民の方に防災について広く興味を持っていただくきっかけにはなっていると思います。

最後に、今回の避難ルートマップについて一言お願いします。

山崎様:県民の皆様の生命・安全などさまざまな面で貢献度の高い仕事に携わることができて誇りを感じていますし、非常に良い仕事をさせていただいたと思っています。

小松様:関係機関にこの避難ルートマップを紹介する機会もありまして、概ね好意的な反応をいただいてます。他の都道府県からも問い合わせをいただいておりますので、取り組みとしてはとても良いサービスができたのではないかと思っています。